山田 敦郎

代表取締役会長

1987年

グラムコ設立

2022年

代表取締役会長に就任

今春、中央公論新社より弊社の新刊『パーパスブランディング ― 鼓動した9つの物語』が発売されます。日本企業は、ここ数年盛んにパーパスブランディングを導入していますが、その後の取り組みの違いによって、社員の意識や行動に差が出てきているようです。本書では、パーパスの実践に力を入れている企業や大学のリーダーに詳しくお話を伺い、その成功要因を探りました。パーパスを活かし、組織を活性化させる ― すなわち、鼓動させるために大切なことは何でしょうか。出版に先駆けて、グラムコを代表する著者の二人に、そのエッセンスについて語っていただきました。

第10回

――様々な企業がパーパス経営を導入していますが、そもそもこのパーパスはどのようにしてはじまったのでしょうか。

矢野

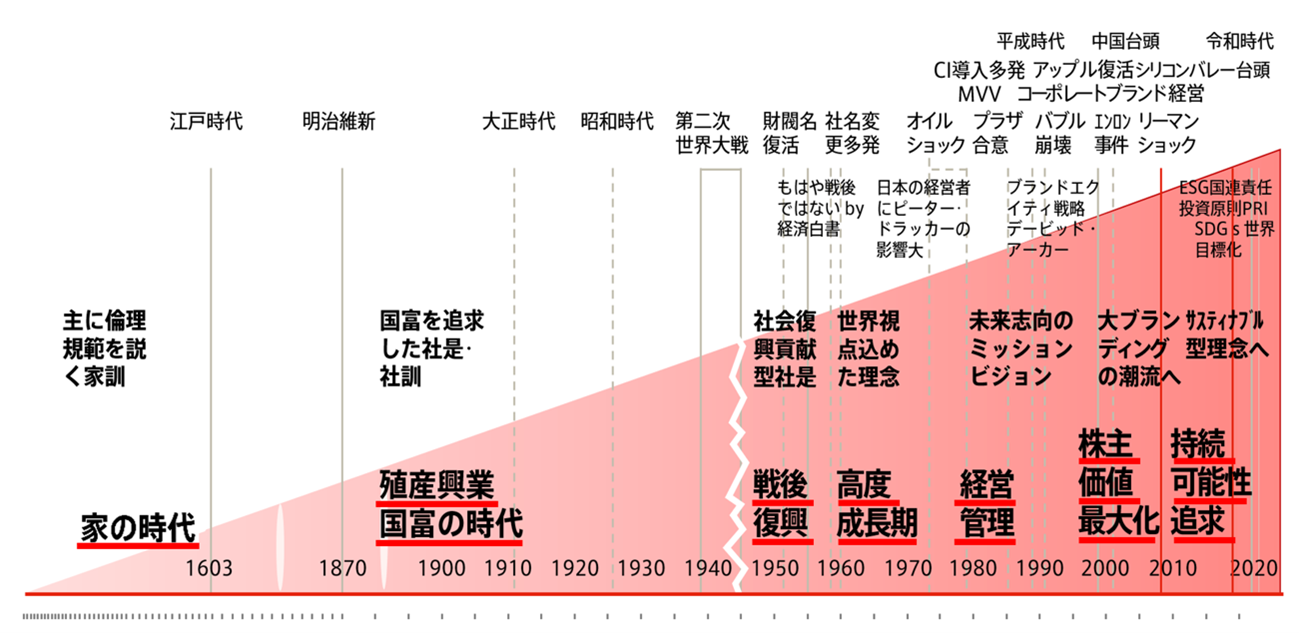

日本企業には、組織で共有する価値観を定め、それに則って経営をするという発想が、意外と古くからありました。実際に私たちが歴史を少し遡って調べてみたところ、家訓に始まり社是社訓へと変化しており、古くから定着していたのです。したがって、皆さんにとっては至極当たり前のことで、かなりご年配の方でも会社に入ったときにはもう既に社是社訓があって、全員で唱和させられるといった体験が身に沁みついている世代の方もおられるでしょう。経営理念は、あって当然というのが日本の経営者の常識なのだと思います。

いっぽう、欧米社会で企業の経営にあたって共通する価値観を定めることが必要だと叫ばれ始めたのは、私が知る限り、1983年にトム・ピーターズとロバート・ウォーターマンによって書かれた『エクセレント・カンパニー』や1994年にジム・コリンズによって書かれた『ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則』といった経営書の影響が非常に大きいと思います。「長く成長を続ける会社には、共通する価値観(ミッション)があり、それを実践しているのだ」ということが経営学者からエビデンス付きで示されたわけです。それによって、ミッションステートメントを書くことが一般的になりました。さらに、ピーター・ドラッカーが2002年の著作『ネクスト・ソサエティ』の中で「経営者の仕事はミッションステートメントを作ることだ。それ以外は全てアウトソースできる」と言い切り、組織がその価値観や社会的な存在意義を示すための方法として「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」を提唱しました。これは日本の経営者にも多大な影響を与え、経営理念の型の常識になりました。こうした中で、2000年代に入ってからパーパスという考え方が出てくることになります。

山田

このパーパスというものがどこから起こったかというと実に様々な説があります。矢野社長が挙げた『ビジョナリー・カンパニー ― 時代を超える生存の原則』の中で、共著者であるジェリー・ポラスが「利益を超える企業の目的」という概念を提唱し、「30年前には受け入れられなかったけれど、それが今日当たり前のようになっている」と、ジム・コリンズがあるインタビューに答えて明かしています。この辺りが事の始まりではないかと思っています。

そもそもパーパスという言葉には、2つの側面があるのです。1つは社会における企業の役割に焦点を当てたパーパス・オブ・ザ・コーポレーションであり、もう1つは企業全体の行動指針を示すコーポレート・パーパスです。前者はCSR理論や企業とステークホルダーの関係に纏わるもので、株主第一主義などもこの範疇の議論となります。以前からあるもので、ポラスが提唱した「利益を超える企業の目的」というのもこちらを論じたものです。コーポレート・パーパスはMVVの頂点にあるべきもの、乃至はミッションに換わるものとして論じることが多く、今日のパーパスはこの両面を併せ持ったものとなっています。企業は社会の中でなぜ活動しているのか、ということと、その活動を成就させるにはどうすればいいのか、ということですね。

アメリカで急速にパーパスが広がった一つの契機としては、2008年9月に起きた投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻に端を発するリーマン・ショックがあるでしょう。この世界的な金融危機を鑑み、株主利益や短期的な利益を追求し過ぎているのではないか、という声が数多く上がり、「世の中になぜその企業が必要なのか?」に対する答えとして、急速にパーパスという言葉が広がりました。

いっぽうヨーロッパでは環境問題やSDGsとパーパスの深い関係性がクローズアップされ、英ユニリーバや仏ロレアルが環境問題やサスティナビリティに紐づくパーパス経営を熱心に行い、そこから広がっていった印象が強くあります。

その頃の日本はというと、アメリカの影響を受けて、短期的利益追求型の考え方に傾きつつあったところではありましたが、リーマン・ショックの一件があってもパーパスという言葉の広がりは弱く、あまり理解が進んでいなかったように思います。しかしコロナウィルスの世界的なパンデミックが広がり始めた2019年から2020年にかけて、これまで株主第一主義や株主資本主義と言われていたものからマルチステークホルダーや企業の社会貢献を重視する流れに世界が大きく舵を切る中、世界三大広告賞の一つであるカンヌライオンズでもパーパスブランディングが注目されたり、ハーバード・ビジネス・レビュー誌でパーパスが特集されたりしたことで、日本の広告関係者やマスコミも積極的にパーパスを取り上げるようなり、大きなうねりが生まれたように思います。

――カンヌライオンズのような広告賞でもパーパスが取り上げられるようになったとのことですが、どこかの企業できっかけとなるようなブランドキャンペーンのようなものが行われたのでしょうか。

矢野

これは私が日本語版の出版に際して解説を執筆したユベール・ジョリー著『THE HEART OF BUSINESS』でも詳細を記載していますが、2018年9月にナイキが「Just Do It」の30周年を記念して展開した広告キャンペーン「Dream Crazy」がパーパスに基づいたブランドコミュニケーションの代表事例として挙げられます。ナイキは元NFL選手のコリン・キャパニックを広告の主役に起用したのですが、これはとても大胆な決断でした。彼は選手時代に、警官による黒人射殺や人種差別に対して抗議するため、試合前の米国国家斉唱の際に片膝をつく姿勢を取りました。これに対し、トランプ大統領が「国家を侮辱した」と怒り、NFLも国歌斉唱の間に片膝をつく行為を禁止することで抗議行動に反対したのです。それでも彼は抗議を続け、最終的には解雇されてしまいました。コリン・キャパニックを広告に起用することで、ナイキは人種差別に反対するスタンスを表明したわけです。しかし、トランプ大統領を支持する白人男性層が、ナイキは愛国心に欠けるとして、同社の靴を焼き払う動画をソーシャルメディアに次々と投稿するなど大炎上しました。一時は株価も大幅に下落したため、このキャンペーンは失敗が予想されましたが、若者やマイノリティを中心としたナイキ支持の動きが広がったのです。その結果、売上高は対前年比で17%上昇、株価も市場最高値を更新し、カンヌライオンズの2部門でグランプリを獲得するなど大成功を収めました。

ナイキは自社のパーパスに立脚したブランドメッセージを打ち出すことで、政治的に難しい問題に対して敢えて自社のスタンスを明確に表明し、ステークホルダーからの共感を得ることに成功したのです。

“Our purpose is to move the world forward through the power of sport.”

https://about.nike.com/en/impact

――経営者にとって、パーパスはどのような意味があるのでしょうか。リーダーシップの側面からは、どのように捉えていますか。

矢野

リーダーシップ論の中でも、パーパスというものは非常に重要であるという共通認識が、2010年代初頭から半ばにかけて欧米で醸成されていきました。前述した『THE HEART OF BUSINESS』の中でも、パーパスフル・リーダーシップとして紹介されています。本書は、著者が2012年にCEOに就任した巨大家電量販店企業ベスト・バイの再生にまつわる自身の体験を通じてパーパスの重要性を説いたものです。第8章には、著者の考えが以下のように明確に示されています。

― 従業員たちは「人材」ではなく、共通の目的を持って一緒に仕事をしている個人として扱われなければならない。各従業員はそれぞれモチベーションや目的意識を持った個人であり、お金だけに動かされるヒューマン・キャピタル(人的資本)ではない。今こそ、集団として労働力を突き動かす方法を追求するのをやめ、一人ひとりが大切にしているものを結びつけていくことによって意欲を高める方法を追求していくときだ。「人間の魔法を解き放つ」とは、「一人ひとりが」生き生きと働ける環境を作ることを意味する。自分にとって大切なことや、自分の信じるものに取り組んでいるとき、人は障害を乗り越え、エネルギーや、創造性や、感情を自分の仕事に注ぎ込む。

(『THE HEART OF BUSINESS(ハート・オブ・ビジネス)――「人とパーパス」を本気で大切にする新時代のリーダーシップ』[著者]ユベール・ジョリー [日本語版序文]平井一夫 [解説]矢野陽一朗 [翻訳]樋口武志 /英治出版)

この考え方の背景には、個人の好奇心や探求心を喚起する「内発的動機付け」の方が、評価や報酬などの「外発的動機付け」よりも高いモチベーションを生み出すことができる、という社会心理学の裏付けがあります。Z世代以降の若い人々は、特にこうした価値観を重視するため、彼らを採用したり、離職を防止したりする上でも、パーパスによって共感を高めることは非常に重要になっています。

――グラムコとシーゲル・ゲール社は、どのように共同で日本におけるパーパスの推進に取り組んだのでしょうか。

山田

シーゲル・ゲール社とは2014年に提携し、ともに活動してきました。その頃にはアメリカでは企業理念の最上位にパーパスを据えることが常識になっていたように思います。同社とは2008年ごろから提携の話し合いをしていて、同年秋、私自身ニューヨークのシーゲル・ゲール社の本社で二人のCo-CEO(共同最高経営責任者)、ハワード・ベルクとデイビッド・スレアと面談しましたが、その年が丁度リーマンショックが起こった年だったのですね。そこから全米にパーパスの概念が広がり、2009年以降同社が手掛けるブランディングは、ほぼ全部がパーパスベースになりました。

矢野

一方で、日本ではまだパーパスというものが全く知られていなかったこともあり、まずは普及させなければならないということで、現グローバル・プレジデントのジェイソン・シースラックに来日してもらい、日本マーケティング協会でのセミナー活動などを通じて、世の中に広める取り組みを精力的に行いました。そうしているうちにメディアも取り上げるようになり、日本経済新聞の中でもパーパスという言葉が頻繁に使われるようになってきて、言葉として定着していきました。それに並行する形で、名和高司さんや伊藤邦雄さんといった日本の権威ある経営学者の方もパーパスを取り上げるようになり、パーパスというものに対して真剣に取り組む姿勢が醸成されていったと思います。

山田

実際に2018年10月に東芝、2019年1月にソニーがパーパスの制定を発表しました。東芝については我々グラムコがシーゲル・ゲールと共同でパーパスの制定を含むリブランディングプロジェクトをサポートしました。

このように初期段階から取り組んだ企業がある一方で、その結果や成果を見てパーパスを取り入れていった企業があります。ブランドコミュニケーションの基盤を作るには短くて1年、長いと3年かかったりするので、どうしてもタイムラグが発生しているように感じます。ちょうど今は後発の企業がパーパスを軸とした様々なコミュニケーションを行っているところでしょうか。

――現在のフェーズとしては、日本国内でもある程度パーパスの導入は完了しているものの、多くの企業はパーパスが額縁に飾る言葉に落ち着いてしまい、その実践に苦戦していると言う印象があるのですが、この状況はどのようにお考えでしょうか。

矢野

コロナ禍が落ち着いて今どうかと問われると、一時のバズワード的な勢いが失われていて、パーパスは掲げたものの実践まで至ってない企業がかなり多いのではないかと推察しています。だからこそグラムコとしては、「パーパスを掲げるだけではなくて実践しましょう」ということを強く訴えかけていきたいと思っています。今年のグリーティングカードもそのようなメッセージを出しましたし、今回の書籍についてもパーパスの実践というテーマで具体的に取り組んで、成果を出している9つの会社についてかなり詳しい取材をし、現場の方のお声を拾いました。

山田

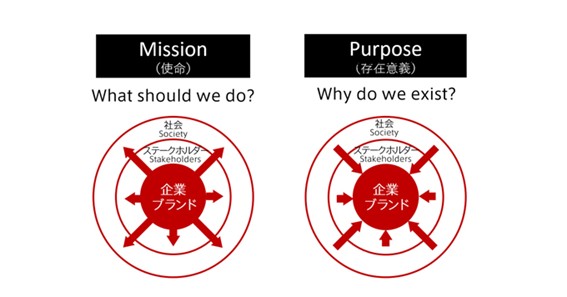

先ほどお名前が上がった名和高司さんは、パーパスを存在意義と表現するとわかりづらいとして、「志」と言い換えたわけです。なぜなら業を営むから。ただそうなると、パーパスとミッションがどう違うのか、という疑問が生まれるわけです。ミッションとは、自発的に、かつ一方的に、自分たちはこうあらねばならない、ということを定義したものです。企業でいえば経営者がつくり掲げるものですね。従って社員の人達からすると、押し付けられているように感じることもあります。一方パーパスは、今回出版される著書では「大義」という言葉を使っています。一体、この企業は何をもってして世の中に必要だと思われたいのか、なぜこの仕事をやっているのか、ということですね。

そうすると、社員の皆さんも「私たちはこういうことのためにやっているんだ」という気持ちになってくれるわけです。パーパスを持つことで経営陣も経営の軸がぶれることなく、経営計画が立案しやすくなりますし、それをステークホルダーに対して真摯に伝えていきやすくなります。

社員の皆さんもそうです。自分たちは何のためにこの業を営んでいて、どう役に立っているのかという、本当の意味での社会視点が入ると思います。

――実際のところ、現状どのくらいの日本企業がパーパスを導入しているのでしょうか。

山田

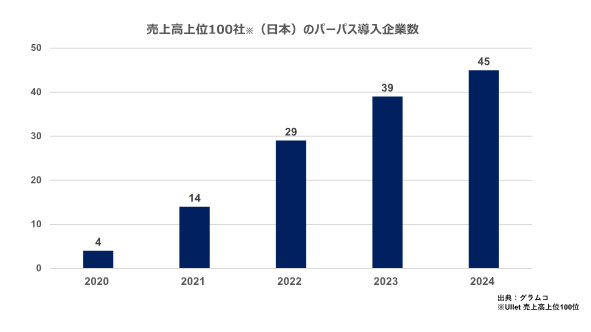

グラムコが調べた日本企業におけるパーパスの導入状況ですが、2024年の7月に調べたところ、日本企業の売り上げトップ100社の中の45%ぐらいがパーパス、ないしはそれに近いものを導入していることがわかりました。だからといって、日本の全ての企業の半分近くがパーパスに取り組んでいるとは言えないのですが、かなり多くの企業が取り組んでいるといえるのではないでしょうか。2020年の同じ調査では、トップ100社中取り組んでいたのは僅か4社でしたから、僅か4年間でのこの普及浸透度たるや凄いと言わざるを得ません。この4社にはソニーグループと東芝が含まれています。

現在これほど導入企業が増えている理由としては、「他社がやっているから」「広告を作るから」取り組んだところもあるかも知れません。しかし、導入した企業の中には、100年、200年の歴史がある、昨今言われているところのJTC(ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)が沢山あるのではないのかなと思います。日本の伝統企業を揶揄する言葉として生まれたネットスラングなのですが、「このままじゃ古臭くて立ち腐れるぞ」いうことに気がつかれて、真剣にパーパスに向き合っている企業が今では多くあります。本当にすごいですよ。中には長年続いてきた創業理念からの流れを汲む企業理念をやめてパーパスに変えた企業もあります。

そのような企業が今続々と出てきて、CMを流したりして注目されてきていますが、一方でちょっとした流行ものに乗っかるように手をつけてしまった企業は、額縁に入れて飾ってみんなで眺めて終わりになっていると思います。そのような意味では、パーパスを「やっている」と言うけれども、本当にやっているのか?実行に移しているのか?行動できるパーパスになっているのか?と言う視点で見つめ直してみることが非常に重要だと思います。

勿論、皆さん立派な経営者でいらっしゃるし、頭ごなしに上から目線で言う気は毛頭ありません。でも気づいてはほしいなと思います。一度パーパスを打ち出してしまうと、社会的な責任もあるわけです。パーパスはステークホルダーと直結していますから。株主も従業員もステークホルダーですし、その人たちに対して宣言しているのに、全く何もしないでいると、責任を果たしていないじゃないか、と問われる事態になってしまうことには気がついてもらいたいと思います。

――パーパスである限り、ステークホルダーとの関係は切り離すことはできないからこそ、実行できる、約束として果たすことのできるパーパスであることが重要ということですね。そういった良いパーパスであると判断する基準のようなものはあるのでしょうか。

矢野

グラムコがよく頂くご相談として、「弊社にはパーパスがないのですが、パーパスを持つべきでしょうか?」「ミッションステートメントはあるのですが、変えるべきでしょうか?」といったものがあります。当時は良い回答を出すことが難しくて困っていました。しかし、様々なケースを見聞きして私なりに辿り着いた結論は、その言葉が機能しているかを基準として判断してほしいということです。冒頭でも述べたように、日本企業には古くから理念やミッション、社是など様々な言葉があります。そういった共通の価値観や、理念を持っている会社がほとんどなんです。

従って、呼び方は様々ありながらも言葉として掲げていない会社が無いぐらい溢れている中で、「これをパーパスに変えるべきか」という話は、形の話でしかないのでちょっと本質から外れるなと思いました。まずは「それが組織を一つの方向に向かわせるように機能するか」「社員の人たちが日々意識しながら仕事ができるか」といった基準で考えることが大切だと考えます。例えばグラムコで言えば、「人、組織、世界を鼓動させる」ことをパーパスとしているので、「その仕事はクライアントを鼓動させています」と言えるかどうかになります。この問いに答えられるかで非常に大きな違いが生まれると思うんです。そのような観点でチェックすると、機能しない表現になっていれば変えましょう。一方で、「機能している」ということであれば変える必要はないと思います。

世の中にはミッションと言いながら「1兆円企業になる」と言っているような会社もあったりするわけですが、それはある意味、経営者のエゴだと思います。気持ちは分かりますけどね。いわゆるカリスマ経営者と言われる方がいらっしゃる企業はそのようになりがちだと感じていますが、そのような言葉は共感を生まないのです。社員からしたら、1兆円企業を作るために、月曜日朝起きて、よし、仕事頑張ろうとは思わないわけです。自社目線じゃなく、周りから見て自分がどうありたいかを考え、お客様をはじめ、取引先、世の中から共感される言葉になっていることが重要です。

――ありがとうございます。後編では、機能するパーパスを持つことのメリットやパーパスの実践に関する成功例などについてご紹介いただきます。

代表取締役会長

1987年

グラムコ設立

2022年

代表取締役会長に就任

代表取締役社長

2012年

顧問に就任

2022年

取締役社長に就任

2024年

代表取締役社長に就任